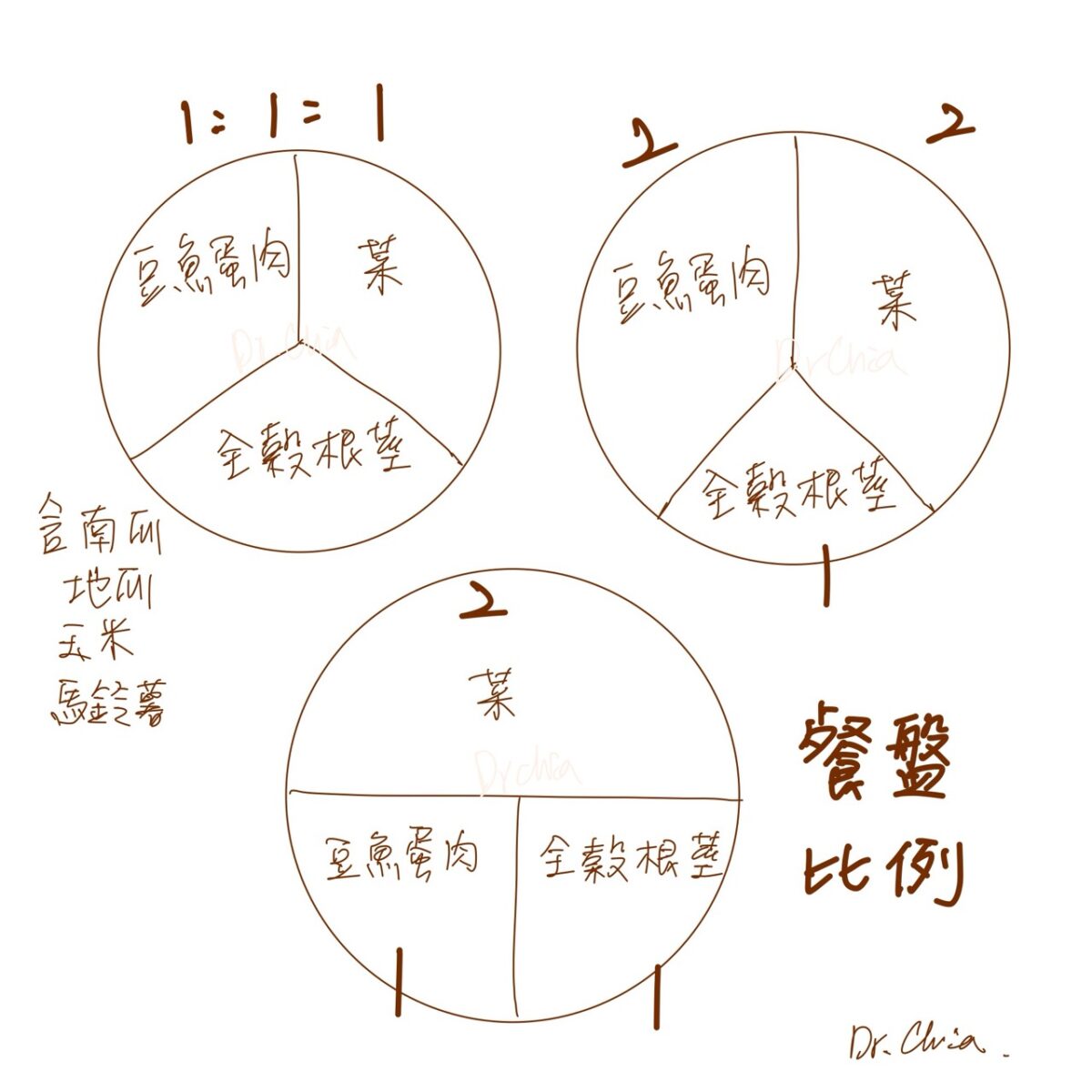

餐盤比例

1:1:1 餐盤比例(蛋白質:蔬菜:澱粉)

我最常用的是 澱粉:蛋白質:蔬菜 = 1:1:1。

飯吃多少,菜跟肉就吃多少。

對體力工作者男性或減脂後想增肌的男女性,碳水要吃夠。

「澱粉」是口語說法,正式稱 全穀根莖類,如地瓜、南瓜、馬鈴薯、玉米等,不算蔬菜。蛋白質則指 豆魚蛋肉。

肚子餓時請按比例增加三類食物,不要只加飯。

傳統便當常下半盤都是飯,上面三格還會放豆子、炒蛋玉米或三色豆等,不等於蔬菜。建議三格以葉菜為主,蛋白質鋪在上面;必要時加一顆蛋或一塊滷豆腐(非炸)。

2:1:1 餐盤比例(蔬菜:蛋白質:澱粉)

菜占一半,蛋白質與澱粉各占四分之一,容易執行、也有大型社群推廣(如宋醫師體系)。

https://www.books.com.tw/products/0010822352?srsltid=AfmBOoqDL8NmiBbR0O2UbRcAfq8PRWKEV0Sb_bNbcoPtHIiqHGLujFcE

2:2:1 餐盤比例(蛋白質:蔬菜:澱粉)

減脂期在營養師指導下,我自己實行的心得是:午、晚餐有時可用 2:2:1(蛋白質與蔬菜各兩份、澱粉一份)。

台灣早餐較難做到 2:2:1,能做到一半蛋白質+一半澱粉已很好。

飯要吃,否則長期可能出現掉髮、皮膚粗糙等微量元素與 維生素 B 不足。

外食關鍵字搜尋:把紅燈換成黃/綠

每家餐廳都能吃,重點是把常吃的餐點從紅燈 → 黃/綠。

做法:「餐點/店名 + 營養師」。

自助餐

目標是分辨高脂與較瘦的肉,做降階選擇。

- 炸排骨最不理想;滷排骨也因裹粉+滷汁油醬,熱量仍高。

- 糖醋排骨屬高油+高糖。

- 三層肉與多數丼飯上的肥肉油脂高。

- 不用一輩子只吃雞胸:魚或滷雞腿(只有皮油)都不錯;簡單調味的魚也適合。

- 葉菜過水去油是可行方法。

傳統麵店(如「三商巧福」)

- 麵量通常過多,易造成血糖波動,飽足感也短。

- 澱粉飽足感約 2 小時,蛋白+蔬菜約 4 小時。

- 麵吃一半、湯不要喝完,加一份燙青菜,或加滷蛋/皮蛋豆腐等蛋白質,回到「澱粉多少,蛋白+蔬菜就多少」的核心。

速食/早餐店(如「摩斯漢堡」、台式早餐)

有大量圖片與YT影片會標出紅/黃/綠燈:高油漢堡屬紅燈;烤雞腿堡等較清爽可列黃/綠。台式早餐有許多地雷(鐵板麵、水煎包、煎餃 等)。

水餃/綜合麵食(如「八方雲集」)

別以為「有菜有肉就健康」:餃皮=澱粉、內餡多高油;10 顆水餃的肉量接近一個便當,熱量很可觀。煎餃又吸了油,熱量更高。

節省熱量大作戰|水果

水果在台灣很容易吃過量。減脂時一天 1–2 個拳頭為宜;大根香蕉≈兩份水果。

若油吃不多、三酸甘油脂(TG) 仍高,常與酒精(alcohol) 與精製糖(refined carbs) 有關。

水果不能代替蔬菜;兩者是不同類別。蔬菜熱量極低。

熱量對照:碳水/糖(carbohydrate/sugar) 4 kcal/g;蛋白質(protein) 4 kcal/g。

酒精 7 kcal/g,長期仍會反映在血脂(尤其三酸甘油脂TG )上。

節省熱量大作戰|精製澱粉與能量密度

精製糖常見來源:麵包、蛋糕、點心、餅乾、水餃等。

麵包吃起來不油不甜,但多半經高油+高糖烘烤才有香氣與口感。夜市小吃如蔥油餅、地瓜球亦然。

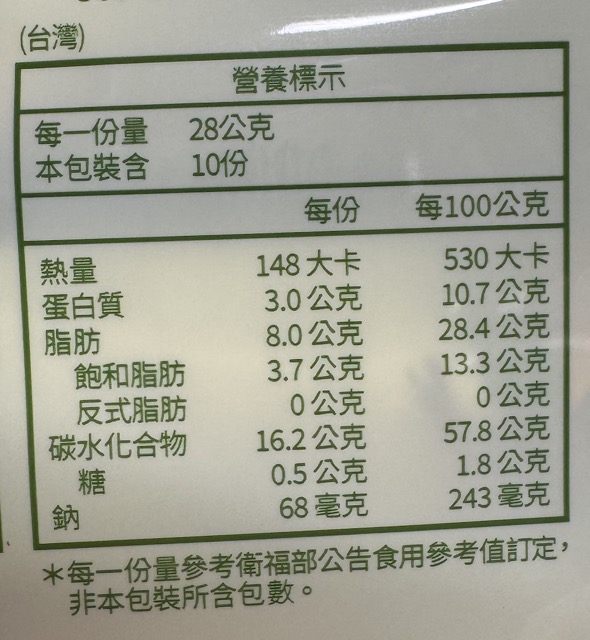

以四片裝蘇打餅為例:脂肪 8 g、碳水 16.2 g、約 150 kcal。吃三包幾乎一餐熱量。這就是能量密度(energy density) 的差別。

脂肪 1 g = 9 kcal。各種料理油與醬、水餃餡的高脂,都會讓熱量不知不覺超標。

估算每日熱量(粗略):體重 × 30。

例:正常 BMI、輕度活動的 60 kg 成人 → 約 1800 kcal/日。

節省熱量大作戰|飲料

每日糖分建議以 ~20 g 為警戒。

常見飲料:純喫茶紅茶 16.8 g、波蜜果菜汁 33 g、麥香奶茶(小罐)32.6 g、比菲多/養樂多 50–60 g。

改法:從半糖 → 微糖 → 無糖,特別是用微甜飲料代水的人要注意。

手搖飲一杯珍奶的熱量接近一個便當:糖+粉圓+奶加總所致。

能量密度Energy density:「單位重量的食物中所含的卡路里」

原型食物通常體積大、熱量低;加工食品往往體積小、熱量高。

高熱量密度食物(如炸物、蛋糕)每公克熱量較高,而低熱量密度食物(如蔬菜、水果)富含水分與纖維,每公克熱量較低。

行為改變

正餐吃飽後做個結束儀式,例如刷牙,讓兩餐之間有界線。

拍照記錄,練習有意識地進食。

留意壓力型進食:工作邊吃餅乾、追劇配零食多屬無意識,先問自己「肚子餓還是腦子餓?」;用拍照這一步驟按下暫停鍵,比較有機會跳脫慣性。

符合人性才能長久

可以建立一週兩次「快樂日」的習慣,這樣才符合人性,能長期執行。不可能一直只吃雞胸肉直到達成目標,這樣大概一週就會放棄。