我從來不是運動掛的。

小時候體育課我只能靠游泳拉分,什麼球類都要靠同學惡補。跑步跑不快、大隊接力幾乎沒有過我,坐姿體前彎不行,籃球接球也接不到、排球托球連續數、網球對牆打 打不到下一顆,球出去的方向永遠天馬行空。真的是名符其實的體育白痴。

2010 大學時,我念中醫雙主修西醫,課業早就已經爆炸。但我還是加入了暑假迎新活動,因為我想從零學跳舞。

當時選擇跳舞,不是因為我很厲害,而是因為——大家都要從零開始、大家都跳同一支舞,就算有舞蹈底,也要整齊。我第一次感受到,原來運動不只考分數,它也可以很有成就感。

那時的快樂,埋在心底很久。

後來我成為醫師,忙碌、輪班、值班,成為日常。2022 年前,我一年運動不到三次。健身房捐錢會員、練器材無聊、飛輪或瑜伽課跟不上大媽、完全沒有歸屬感。

直到有一天,我發現我的肩膀越來越僵硬,睡不好、呼吸卡卡、體脂突破 30%,30 歲的代謝,不再像 25 歲那樣任性。

我必須做點什麼了。

於是,我踏進了離家最近的瑜伽教室。是真的最近——冬天下雨、剛睡醒都能瞇著眼走到的那種近。不是因為我特別有動力,是因為「我沒藉口不去」。

老師走的是核心派,不比柔軟度,而是幫你調整動作、設計降階。每週一次我就酸得要命,卻很踏實。這是我第一次不靠意志力,能穩定持續的運動。

2023 下半年,為了身體也為了身分認同,我想再強化自己:

我從重訓開始——這次不選器材,而是選自由重量,因為:

- 器材排隊太煩,自由重量自己控制

- 怕無聊?自由重量手握啞鈴,全身出力,根本沒空滑手機

- 怕臉皮薄?約教練上課,取消也不好意思

- 想有感?自由重量酸痛感超有回饋

從深蹲、硬舉、臥推開始練,進步看得見,也酸得明白。每一堂課都像在提醒我:「你不是做不到,你只是以前沒找到方法。」

但我發現重訓有個 bug:DOMS(延遲性肌肉痠痛)常常讓我柔軟度歸零。inbody 也顯示我上肢肌力沒什麼進展。

所以我找回柔軟度+上肢肌力的另一條路:空中瑜伽。

2024 夏天,我開始練空中瑜伽。跟地板瑜伽不同,它更強調上肢與核心控制。老師鼓勵給好給滿,同學會幫忙「抬我」、教室採光神級、照片拍好拍滿——每次上課都像在做身體的藝術創作。

我終於理解:「運動不是應該,是獎勵。」

我們上班時,做不到是責備,做到是應該;但在運動課,做到是超棒,做不到是正常。每次練習都在對我說:「你有在進步。」

成長思維從不是嘴巴說說,而是一次次汗水、痠痛、再站起來的實踐。

也因為這樣,我開始用這種方式,去面對我的病人。

不是責備他們沒改變,而是告訴他們:「你已經願意來看醫生,就很棒。」

我不再相信自律萬歲,我相信設計生活、減低阻力。

如果你總覺得自己做不到,或許只是還沒找到——

你的那間「走路五分鐘就會到」的瑜伽教室。

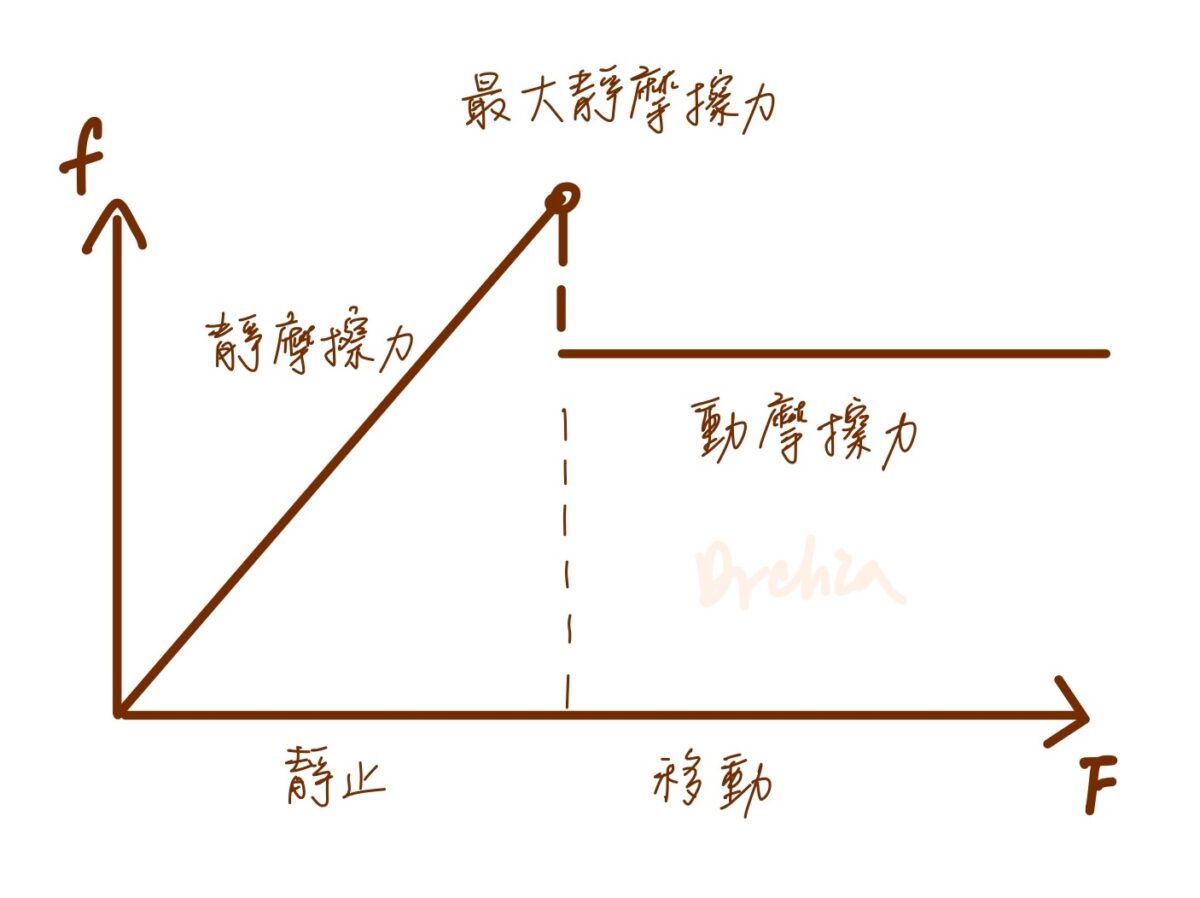

行為改變第一課:最低阻力原則

任何行動,都要克服最大靜摩擦力,才會持續。「走路五分鐘就會到」的瑜伽教室,就是靠自己設計,減低最大靜摩擦力!因為一但開始,維持的成本(動摩擦力)比從零起步低得多!

延伸閱讀